こんにちは!神保町ウィルデンタルオフィスです。

今回は歯の構造についてご紹介します。

歯の知識を深めることで、適切な予防を心掛けるきっかけになればと思います。

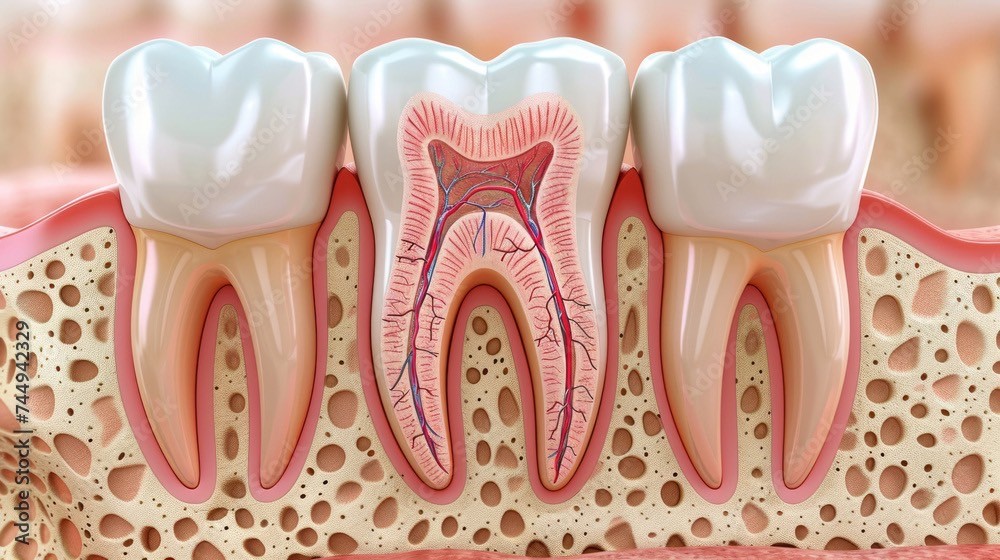

先ず、歯茎より上に露出している部分を歯冠(しかん)、歯冠より下(歯茎の下に隠れている部分)を歯根(しこん)といいます。

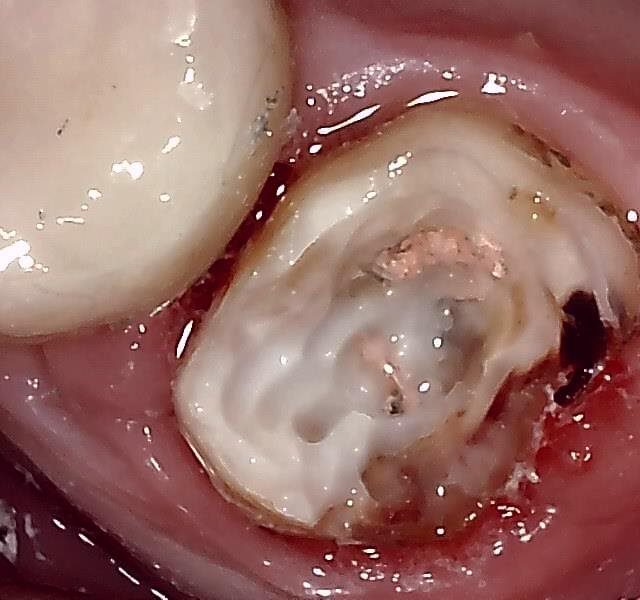

歯冠は外側から「①エナメル質」「②象牙質」「③歯髄(歯の神経)」の3層構造で出来ています。

①エナメル質

【特徴】

歯の表面を覆っているこちらは体の中で最も硬い組織であり、ものの硬さを1~10で表した「モース硬度」においては水晶と同じ(モース硬度7)と言われています。しかし、ガラスのように脆い一面もあるので大きな力が加わるとヒビが入ってしまう事もあります。

【色味】

色は半透明なのですが、やや白く見えるのはエナメル質の下にある象牙質の色が透けて見えているからです。

因みに、私達日本人は体質上、欧米の人よりもエナメル質が薄い傾向があり、象牙質の色が強く表面に出て黄ばんで見えやすいと言われています。また、前歯よりも奥歯が黄色く見えたりするのは前歯の方がエナメル質が厚いからであり、歳をとるにつれて歯が黄色くなることも加齢によりエナメル質が薄くなるから等、歯の色はエナメル質の”厚さ”に関係しています。

【注意】

水晶と同じ硬さを誇るものの酸に溶けやすく、虫歯になっても痛みを感じない部分でもあるので、気が付いたら虫歯が進行していた……なんてことも。

また、9割が無機物で出来ているエナメル質は生きた細胞が無い為、一度失われたら再生することはありません。

②象牙質

【特徴】

エナメル質の内側にある組織です。モース硬度は5~6(骨に近い硬さ)とエナメル質より柔らかいものの、脆く割れやすいエナメル質を緩衝材の様に支えています。

そして、エナメル質とは違って象牙質は歯髄(歯の神経)の中にあるスペースを借りて再生します。

【色味】

名前の通り、象牙に似た黄身色がかった色をしていますが、此方も親の遺伝や人種の違いによって色味が若干異なるとも言われています。

【注意】

エナメル質よりも柔らかい組織であるが故に、象牙質まで達した虫歯は急速に進行します。

他にも、エナメル質が溶けて象牙質が露出してしまうと、象牙質全体を「象牙細管」という歯の神経(歯髄)に繋がっている無数の細い管が通っている為、冷たいものや甘いものを食べるとしみるといった「知覚過敏」になってしまいます。

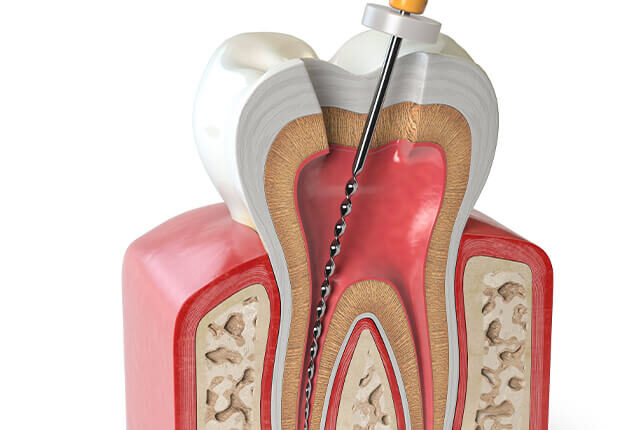

③歯髄(しずい)

【特徴】

歯の神経と呼ばれているところで、血管、リンパ管、神経線維などがあり、象牙質に栄養を与えています。

【注意】

歯の痛みは主にここから生じていて、象牙質に受けた刺激は象牙細管を伝い、歯髄に送られていきます。

もしじっとしていても痛みがある場合は、神経が元より炎症を起こしている可能性があります。

次に、歯根部(歯の根っこ)は、「④歯肉」「⑤歯槽骨」「⑥セメント質」「⑦歯根膜」の4 つの組織からできています。

④歯肉

【特徴】

「歯茎」と呼ばれる部分で、主に食べかすや細菌等が歯根深くに侵入するのを防いでくれたり、物を噛んだ時に加わる力から歯と歯槽骨を守る役割があります。そして、歯と歯肉の間には溝(歯肉溝)があり、その深さはお口の中の健康を診るうえで大変重要なものになってきます。(よく歯医者の検診でチクチクする検査があるかと思いますが、歯肉溝の深さを測っています。)

【健康な方の歯肉】

ハリがあり、ピンク色や淡い赤色をしていて、歯と歯の間の歯肉の形はきれいな三角形をしています。また、歯肉溝の深さは 3ミリ以内だと健康といわれています。

【不健康な方の歯肉】

赤黒い、もしくは赤紫色をしており、歯茎が下がっていたり腫れてブヨブヨしています。歯磨きをすると出血することもあります。

また、歯肉溝の深さは4~5mmだと初期の歯周病、6mm以上で重度の進行した歯周病と判断します。

【注意】

歯茎の状態が悪いと歯肉溝に菌が入り込み、中で繁殖して虫歯や歯周病が進行してしまうことで口臭の原因になったり、最悪の場合歯を失ってしまう恐れがあります。

⑤セメント質

【特徴】

歯根の表面を覆っている組織であり、歯根膜(歯の靱帯)が付着していて歯槽骨と結合を手助けしています。モース硬度は4~5で人間の骨と同程度の硬さです。

【注意】

歯周病などで歯肉が下がり、セメント質が露出してしまうと、エナメル質よりも柔らかい為、虫歯リスクが高まります。

⑥歯根膜(しこんまく)

【特徴】

弾力性のある薄い膜で歯槽骨とセメント質をつないでいます。また、「硬い」「柔らかい」といった噛みごたえを感じさせたり、噛む時に歯にかかる力をクッションのように和らげてくれたり、セメント質に栄養を補給したりと非常に重要で様々な役割を持っています。

【注意】

ものを噛んで痛みを覚えた時、歯根膜に炎症が起きている可能性が高いです。主に歯周病や睡眠中の歯ぎしり、食いしばり等が要因ですが、外見上の変化は見られない為にご自身では中々気付きにくいです。

⑦歯槽骨(しそうこつ)

【特徴】

歯を支える顎の骨です。

【注意】

歯周病が進行すると骨が溶け始め、悪化すると歯を支えられなくなってグラグラしてしまい、ものを噛みにくくなります。

ご説明は以上になります!

ぜひ歯に関する正しい知識を持って、お口の健康を守っていきましょう!